最近,有不少人都在聊「老人」跟年輕人在社會的衝突。有人認為,香港有讓座問題,其他地方(像台灣、新加坡、韓國、日本都沒有),是因為香港有一個關於「老友記德行」的面書專頁。這種「其他地方沒有」的概念,其實很危險。因為,當你發現,其實台灣、新加坡都有年輕人「不讓座」的網路批鬥,而韓國更有老友記因病人不讓座而打鬥,日本就更有讓座引發的「網上推特討論戰」,你就知道那不是其他地方沒有,而是更深層次的問題。

所謂老友記於社會生存的需要,很多時候出於儒家文化中要敬老的概念。而在日本這個老齡化社會,老人引發的問題有很多,如老人病患、高齡駕駛者、老老介護(即兩夫婦一人重病,第二人就要負起照顧病患的責任,但這個照顧者也很可能是……老人)。這些問題,都沒有辦法解決。

最近,日本老年學會就發表了「老人新定義」。現在,日本社會普遍認定,65歲叫老。學會發言人表示,現在 65至74歲的人,有不少都「身心都很健康」,因此,在2017年他們就提倡:「新老人的定義,應是75歲。」

他們的根據是這樣的:一般而言,以前 65歲的老人,有機會會有很多身體機能衰退的「症狀」。但學會的專家小組認為,由於現在科學窗明,以前 60代發生的病疾,會延後到70代才出現,於是就提倡「新老人應是75歲」的概念。

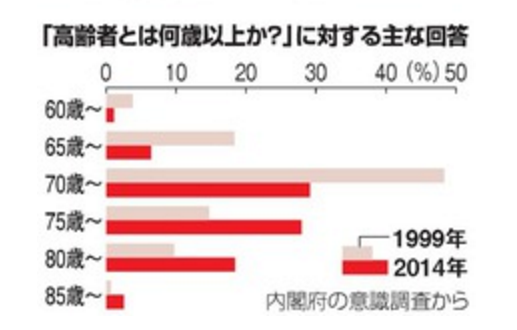

而在2014年,日本內閣府的意識調查訪問60代的老友記,問他們:「幾歲才叫老人呀~~~」,65歲以上的,只有6%。70歲以上叫老的,有約30%。有28%的被訪者認為,老人的定義,應是75歲。那麼,以後在65那些叫什麼呢?日本老年學會的代表就說:「叫『准高齡者』啦……」哈哈哈哈哈。

這種「帶風勢」的調查,有什麼意義呢?網路流傳兩個不同的解說:一、希望65歲的老人不要以為自己很老,因為老人一旦以為自己老,而沒有事做,身體機能的退化速率會增加,從而增加社會福利的開支及負擔。二、若將將來退休及年金領取的年齡提高至75歲,那這一代(即是八十後出生,現在是社會職場中堅的一代),就需要多做十年事才可以退休,然後乖乖等待年金破產爆煲一無所有了。